Budaörs

Die Geschichte unserer Vorfahren

Die Ansiedlung

Nach der rund 150-jährigen Besetzung durch die Türken, war Ungarn entvölkert und öde. Bei der Eroberung von Buda wurde „Buda Oers“ unbewohnt, da in dieser Gegend das Entsatzheer der Türken vernichtend geschlagen wurde. Um das Land wieder aufzubauen, warben Großgrundbesitzer, wie Grafen und Fürsten, z. Bsp. Mercer, Esterhazy, Zichy von Österreich-Ungarn sowie später die königlich-kaiserliche Hofkammer der Habsburger, das nun Ungarn regierte, Siedler aus dem süddeutschen Raum an. Wie aus der Schwarzwaldgegend, Habsburg Lothringen, Elsass, Hessen, Pfalz, Hohenlohe, um nur einige zu nennen. Bevorzugt wurden in der Landwirtschaft kundige Bauern und Handwerker mit überaus fachkundigem Geschick, die sich mit Ausdauer, Fleiß und den christlichen und mit überwiegend katholischen Glauben, auszeichneten. Begünstigt wurde die Auswanderungswelle durch die damals herrschende wirtschaftliche Not, Armut und Unfreiheit im großen deutschen Reich. Die Hochphasen der Zuwanderung im 18. Jahrhundert, bei der mehr als 150 000 Einwanderer ins ungarische Land zogen, bezeichnete man als „Schwabenzüge“. Man bot den Neuankömmlingen Land, zum Teil auch Haus, Hof und Vieh wie auch Steuerfreiheit für die ersten Jahre des Aufbaus. Sie waren, für diese Zeit sehr ungewöhnlich, frei von der Leibeigenschaft. Die Siedler kamen über die Donau mit den sogenannten „Ulmer Schachteln“, man könnte auch sagen eher mit großen, einfachen Holzflößen, die zugleich dem Transport von Bauholz dienten. Sie kamen aber auch zu Fuß oder mit Pferdetrecks ins Land. Dabei wurden die Personen unterwegs teilweise in Ulm, Günzburg, Regensburg, Passau, jedoch hauptsächlich in Wien registriert.

Man erwartete sich, durch die Christianisierung und die systematische Besiedlung ein Bollwerk gegen das Osmanische Reich zu schaffen. Den Siedlern gelang es, Ungarn zu einer der wichtigsten Kornkammern Mitteleuropas zu machen.

Jedoch benötigte dieser wirtschaftliche Aufschwung des ungarischen Landes mindestens drei Generationen. Viele starben durch Sumpffieber, Pest und Cholera. So galt für die schwäbischen Ansiedler der Spruch: „Die ersten hatten den Tod, die zweiten die Not und erst die dritten das Brot!“

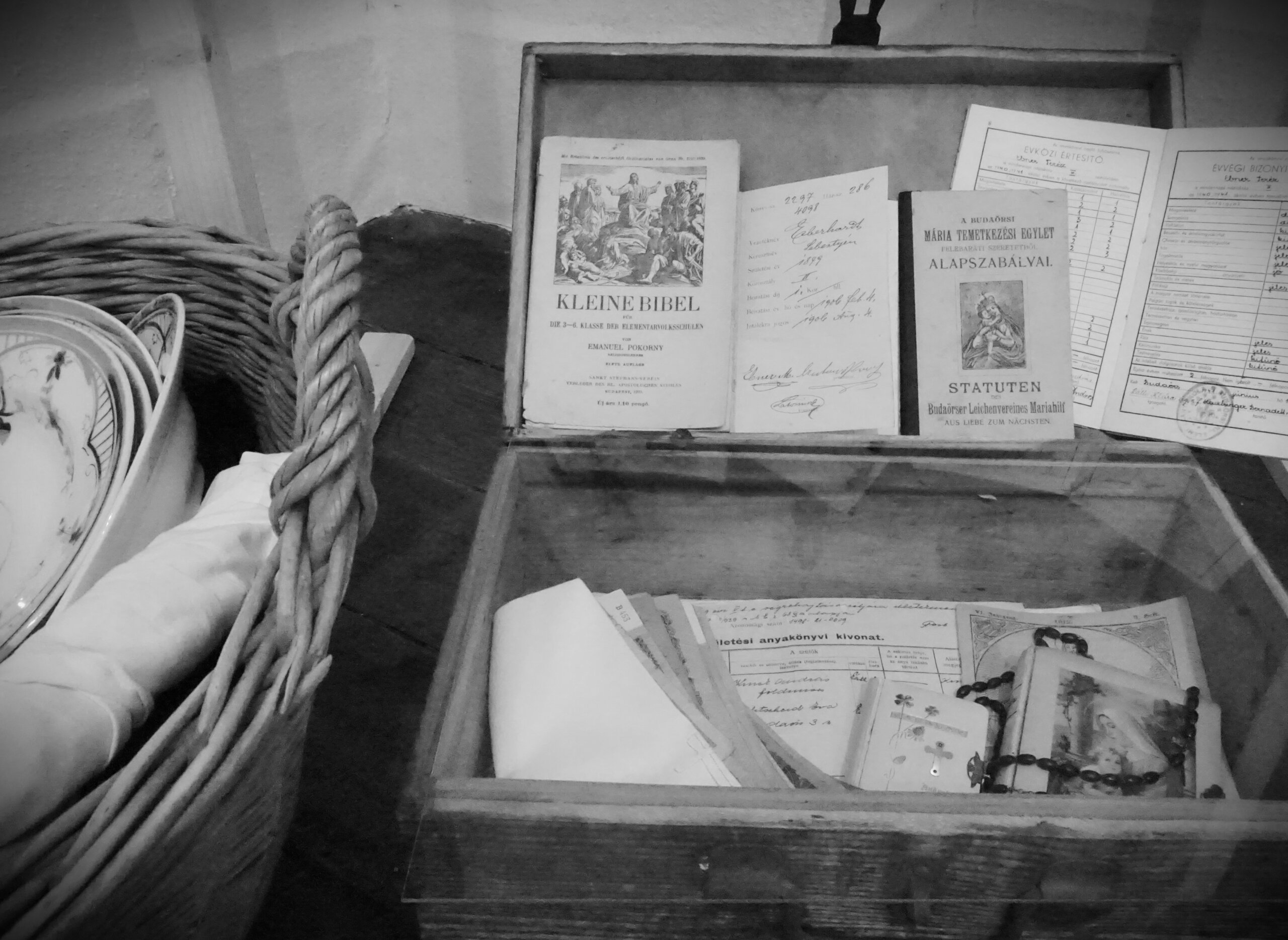

Mit einer Führung durch unser Museum erfahren Sie mehr über die Ansiedlungsgeschichte mit Ansichtsmaterial und Fotografien.

Das alte Budaörs

Unsere Vorfahren in „Buda Oers“ wurden von der Grafenfamilie Zichy angeworben. Der erste Vertrag wurde handschriftlich 1721 unterschrieben. Es heißt jedoch, dass schon 1720 die ersten Siedler ankamen. Man erbaute 1738 das Herrschaftshaus der Grafschaft Zichy mit einer Kapelle. Schon 1744 wurde mit dem Bau einer Kirche und einer Schule begonnen. Aber es dauerte mehrere Generationen bis sich ein gewisser Wohlstand einstellte. Budaörs wurde weltberühmt für seinen Wein- und Pfirsichanbau sowie für seine Bitterwasserquellen und Sektherstellung. Es stellte sich ein weitreichender Export nach Europa ein, denn Budaörs besaß unterstützend zur Warenlieferung einen Bahnanschluss. Ebenfalls weit bekannt waren ihre kirchlichen Festlichkeiten wie das Kirchweihfest, die Fronleichnamsprozession und die Passionsspiele. An Fronleichnam wurde ein rund 2 km langer Blütenteppich gelegt. Eine riesige Prozession führte durch den Ort, an der viele hunderte Gläubige aus nah und fern teilnahmen. Einen besonderen Namen machte sich Budaörs durch seine Passionsspiele auf dem Steinberg. In ungarischer und deutscher Sprache wurden die Aufführungen in einer 70 m langen, festgemauerten Kulisse bis 1939 aufgeführt. Nachdem man die Originaltexte um 1999 wieder auffand, wurden die Passionsspiele neu inszeniert.

Unsere Vorfahren in Budaörs waren ein fleißiges Volk, das seine Tradition, seinen Brauchtum, ja seinen ganzen Alltag, nach dem katholischen Glauben, dem christlichen Jahreskalender, lebte. Ein wesentlicher Teil des Schul- und ein großer Anteil des Sozialwesens war den barmherzigen Schwestern vom St. Vinzenz unterstellt, die sehr großen Einfluss in der Budaörser Bevölkerung hatten. Sie unterrichteten in verschiedenen Konfigurationen Marienmädchen. Die Buben wurden von Lehrer in der Bubenschule unterrichtet.

Budaörs, eingebettet in zahlreichen Hügeln des Ofner Berglandes, erstrahlte im Frühjahr zu einem Blütenmeer, wenn die Pfirsich-, Mandel-, Zwetschgen-, Mirabellen- und Kirschbäume blühten. Die zahlreichen Weingärten wurden emsig bearbeitet, damit im Herbst die Lese erfolgen konnte. Man spricht von über 600 Presshäusern und Weinkellern.

Vielleicht, wenn Sie diese Zeilen lesen, hatte auch Ihr Großvater oder Vater einen Weinkeller. Der ein Ort der Geselligkeit in Budaörs darstellte. Musik und Tanz waren ihre Leidenschaft und man ging allseits in Tracht und sprach einen mittelbairischen- wienerischen „ua“-Dialekt. Nicht zu vergessen sei die unverkennbare Budaörser Küche mit vielen Süßspeisen, wie selbstgemachtes „Legwa“, „Strudl und „Nuss- oder Mohnbeigl“, aber auch die „Rindssuppn“ oder die „Einbrenn- oder Fisuinsuppn“, sowie die mit reichlich Paprika und Knoblauch gewürzten „Paprikawirscht“.

Die Gemeinde Budaörs war eine sogenannte „Vorzeigegemeinde“, betreffend ihres wirtschaftlichen Erfolgs, ihres christlich geprägten Brauchtums und ihrer Traditionen und hatte vor Kriegsbeginn 1939 etwa 10.000 Einwohner. Sie galt als eine der größten, überwiegend deutschsprachigen Gemeinden in Ungarn, was den Einwohnern nach dem II. Weltkrieg unter anderem zum Verhängnis wurde.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, können Sie in unserem Budaörser Heimatmuseum mehr erfahren.

Interesse geweckt?

Besuchen Sie uns in Bretzfeld.

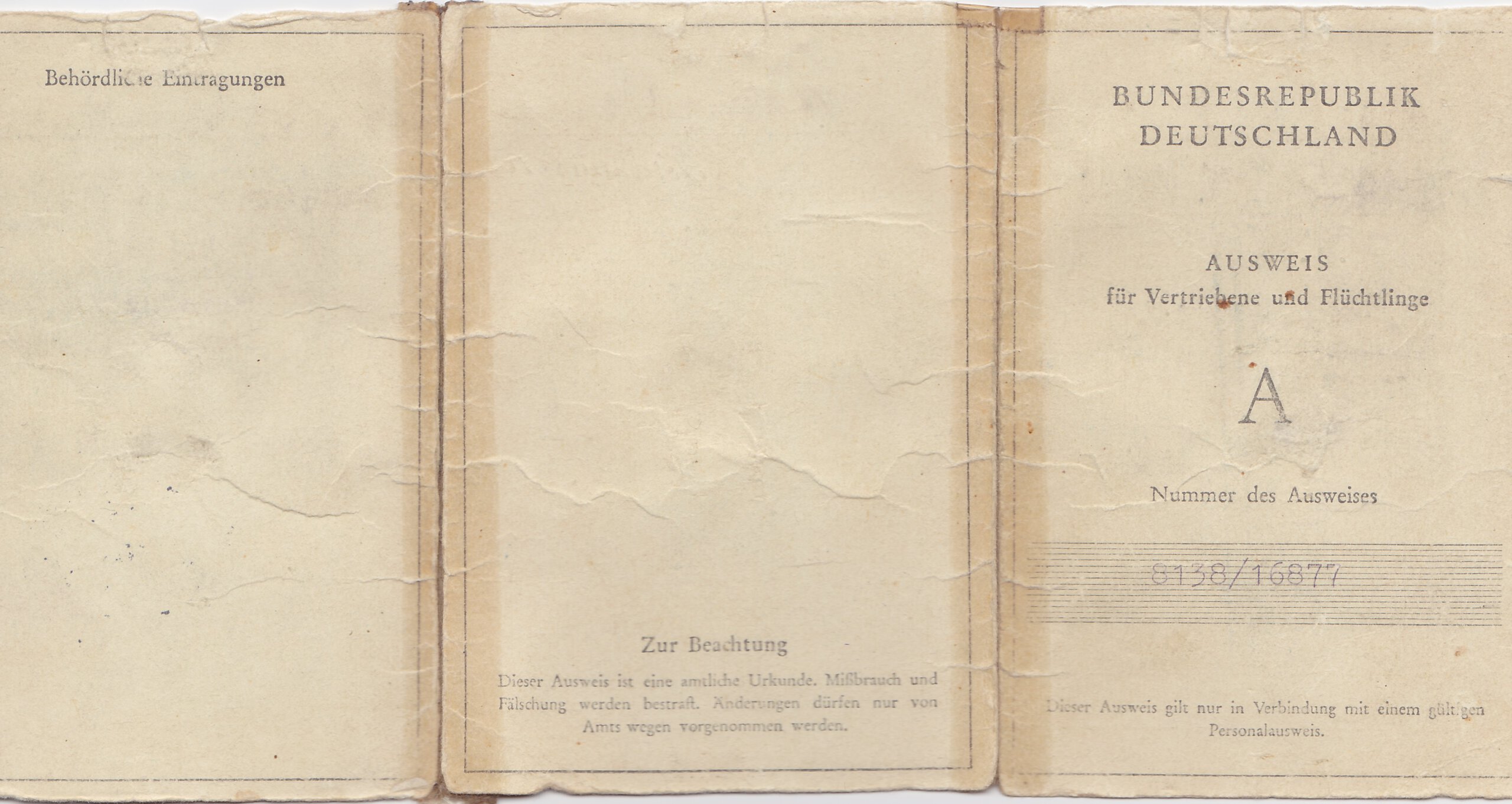

Die Vertreibung – Die Schicksalsgeschichte unserer Eltern und Großeltern aus Ungarn

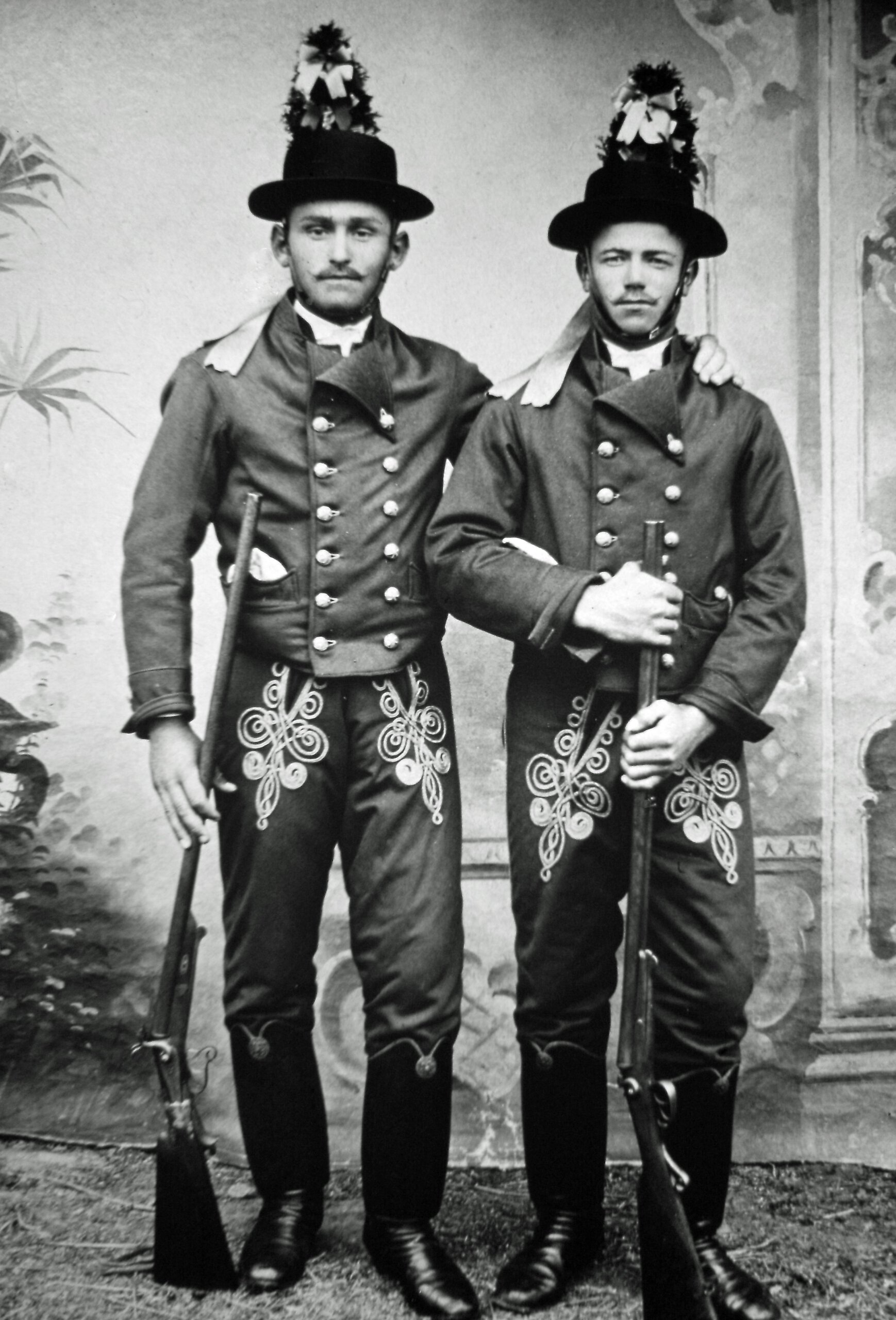

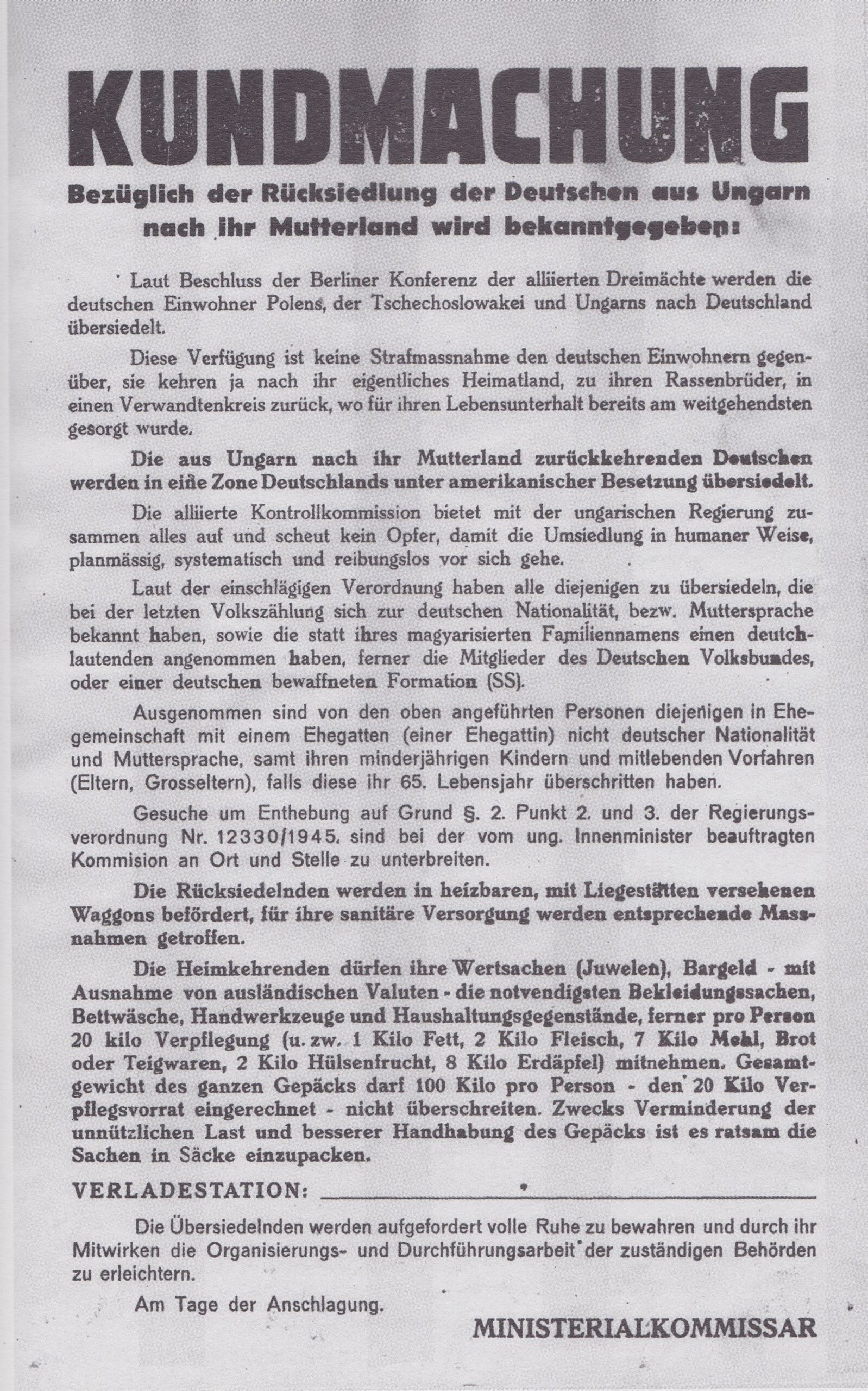

Die Wirren und die Geschichten in und um den II. Weltkrieg sind zum Teil wissenschaftlich erforscht und belegt. Wir verfügen in unserem Museum über Bücher, die darüber publiziert wurden. Es gibt verschiedene Gründe, welche die damalige kommunistische Übergangsregierung zum Anlass nahm, sich der deutschen Bevölkerung in Ungarn zu entledigen. Letztendlich wurde in Ungarn eine sogenannte „Bodenreform“ durchgeführt, die alle enteignete, die sich 1941 bei der Volkszählung zur deutschen Nationalität oder zur deutschen Sprache bekannten.

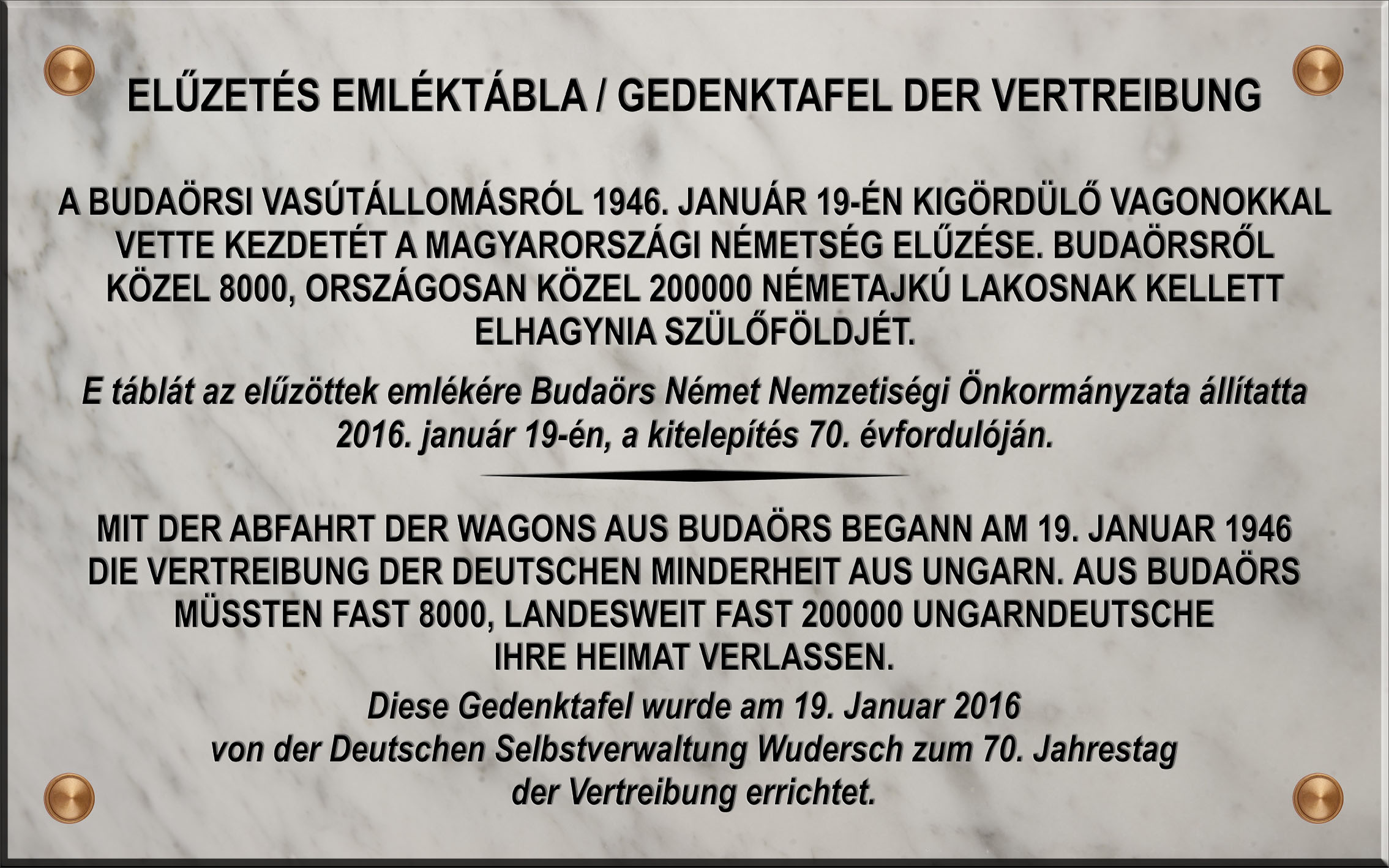

Auch hier spielte Budaörs im Verlauf dieser Geschehnisse eine besondere Rolle; denn am 19. Januar 1946 begann in Budaörs die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Die Budaörser waren somit die ersten, die gehen mussten.

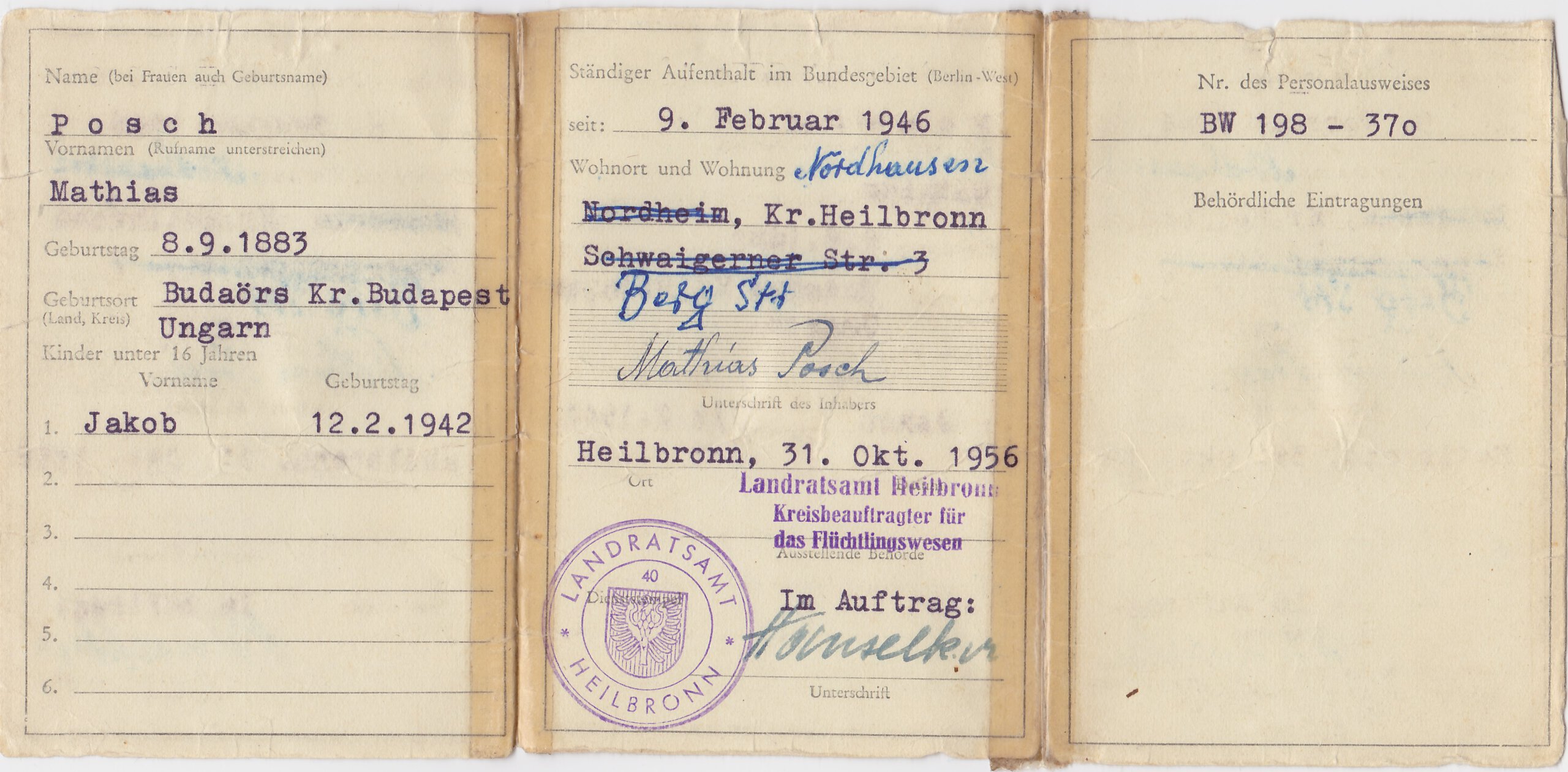

Innerhalb von rund 14 Tagen wurden unsere Familien in Budaörs in 7 Zügen mit jeweils ca. 1000 Personen in Viehwagons verfrachtet und in die Amerikanische Zone nach Baden- Württemberg gebracht. 1947 fuhr ein weiterer Zug in die Russische Zone. Etwa 8000 Personen, ca. 90 % der Budaörser Bevölkerung wurden vertrieben ( die aus Internierungen zurückkehrende Budaörser Soldaten inbegriffen).

Die deutsche Bevölkerung in Budaörs und damit der größte Teil der Einwohnerschaft wurde somit enteignet und ausplündert. Die Straßen leer, Budaörs entvölkert, die Häuser mit ausgehängten Fenstern und Türen, die Stuben ausgeraubt, Möbel weggetragen, der Wein aus den Kellern herausgetragen, im Stall schrie das Vieh, wenn es nicht schon von Fremden geschlachtet oder weggebracht wurde. Oft wurden die Häuser durch Ungaren aus anderen Ländern besetzt, die ihrerseits durch Kriegseinwirkungen ihr Zuhause verloren und nach Ungarn vertrieben wurden.

Berichte der Vertreibung von Zeitzeugen

Der dritte Zug war gerade beim Abfahren, als einige Leute der Fra-Ma Fabrik heraneilten. Für die Weiterführung brauchten sie den Webmeister Josef Herzog, den sie aus dem Waggon holten. Man ließ seine Familie, aber auch den Großvater aussteigen. Der alte Mann brach am Gleis weinend zusammen, er ahnte, dass er seine kleinen Enkelkinder, seiner weiteren Angehörigen im Waggon, nicht mehr lebend sehen würde. Als die Familie Herzog in ihr Haus zurückkam, war es bereits ausgeplündert.

Am 2. Februar, zu Mariä Lichtmess stiegen wir in den Viehwaggon ein. Es war Mittag, als wir losfuhren, und da läuteten die Glocken der Budaörser Kirche…

Plötzlich wurde es still, dann fingen die Frauen zu weinen an. Die Kinder schauten stumm zu den Erwachsenen hinauf.

Der Abschied war sehr traurig, besonders, als wir einander die Hände loslassen mussten.

Am 22. Januar war es soweit und der Zug rollte langsam los. Wir waren 35 Personen im Waggon. Als wir Budaörs verließen , stimmten wir zum Abschied das „Lied: „Isten alt meg a Magyr“, die ungarische Staatshymne, an. Wir wussten weder wohin die Reise ging, noch was man mit uns vorhatte.

Der dritte Zug war gerade beim Abfahren, als einige Leute der Fra-Ma Fabrik heraneilten. Für die Weiterführung brauchten sie den Webmeister Josef Herzog, den sie aus dem Waggon holten. Man ließ seine Familie, aber auch den Großvater aussteigen. Der alte Mann brach am Gleis weinend zusammen, er ahnte, dass er seine kleinen Enkelkinder, seiner weiteren Angehörigen im Waggon, nicht mehr lebend sehen würde. Als die Familie Herzog in ihr Haus zurückkam, war es bereits ausgeplündert.

Wir konnten nur durch ein kleines Loch hinausschauen. Wir hungerten…

Ab und zu gab man uns in den Bahnstationen Brot.

Ich erinnere mich nicht mehr, ob wir hungerten oder gefroren haben.

Man hat uns nicht gefragt, ob wir Läuse haben. Wir wurden mit irgendeinem Pulver bestreut.

Tagelang konnten wir uns kaum waschen oder umziehen.

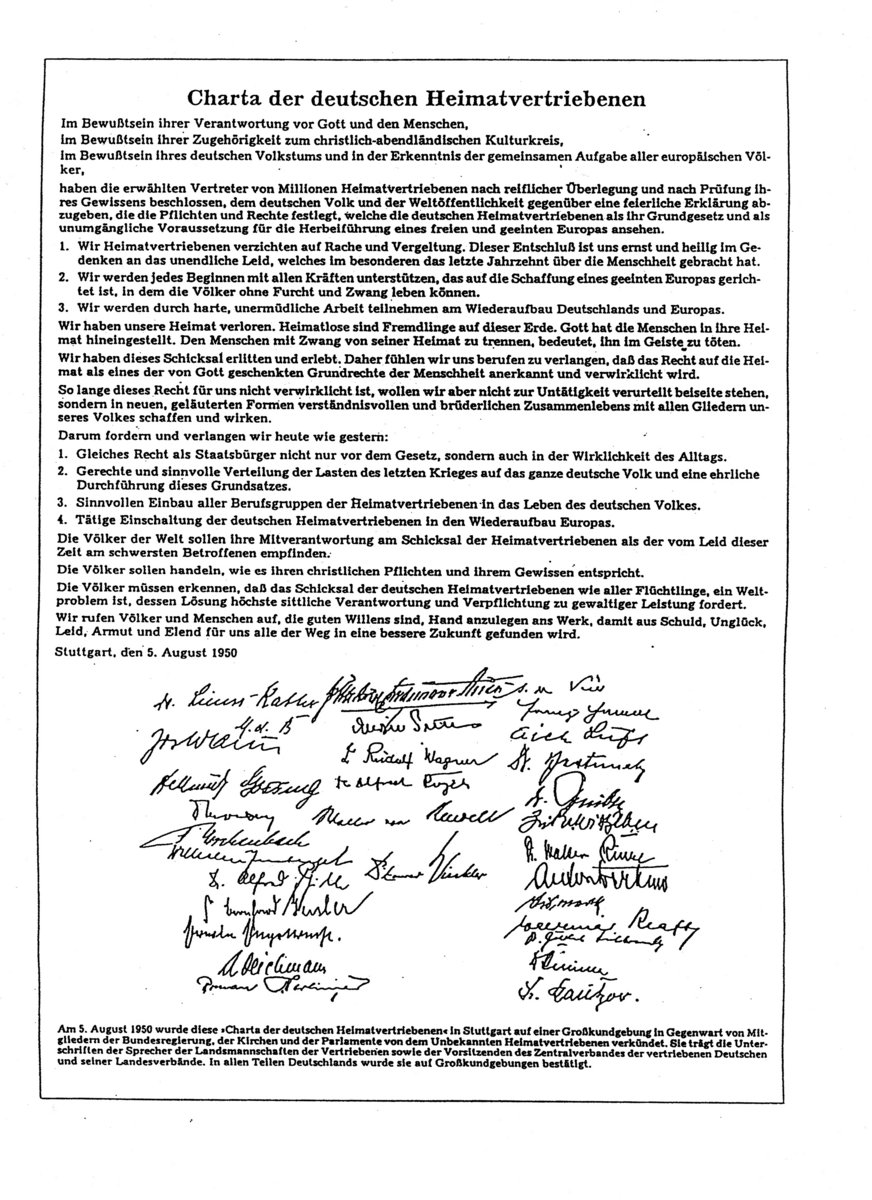

Ankunft und Integration unserer Eltern und Großeltern in Deutschland

Unsere Eltern und Großeltern kamen nach etwa 8 bis 10-tägiger Zugreise in verschiedene Auffanglager wie Hockenheim, Neckarzimmern-Mosbach, Aalen und Heilbronn, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Öhringen und Künzelsau, Karlsruhe und der letzte Transport 1947 nach Hoyerswerda bei Dresden.

Geschwächt, gedemütigt und eingeschüchtert, entwurzelt und viele Familien zerrissen – so wurden unsere Vorfahren in vielen Teilen Baden- Württembergs in Gemeinden verteilte, wo man sie, angesichts der eigenen Probleme der ortsansässigen Bevölkerung, nicht gerade willkommen hieß. Zumal Deutschland großenteils in Trümmern lag.

Auch nach Bretzfeld kamen sieben Familien, die in den Räumlichkeiten unseres heutigen Museums untergebracht wurden. Von dort aus entwickelte sich ihr neues Leben und sie konnten sich langsam integrieren. Meist gelang dies durch den Sport, wie Fußball spielen, durch Musik und Tanz und durch die Religion. Letztendlich ging es allen darum, zu arbeiten und sich eine neue Existenz aufzubauen. Was aber den Vertriebenen in ihrem Leid aus tiefster Seele Kraft gab, war ihr Glauben.

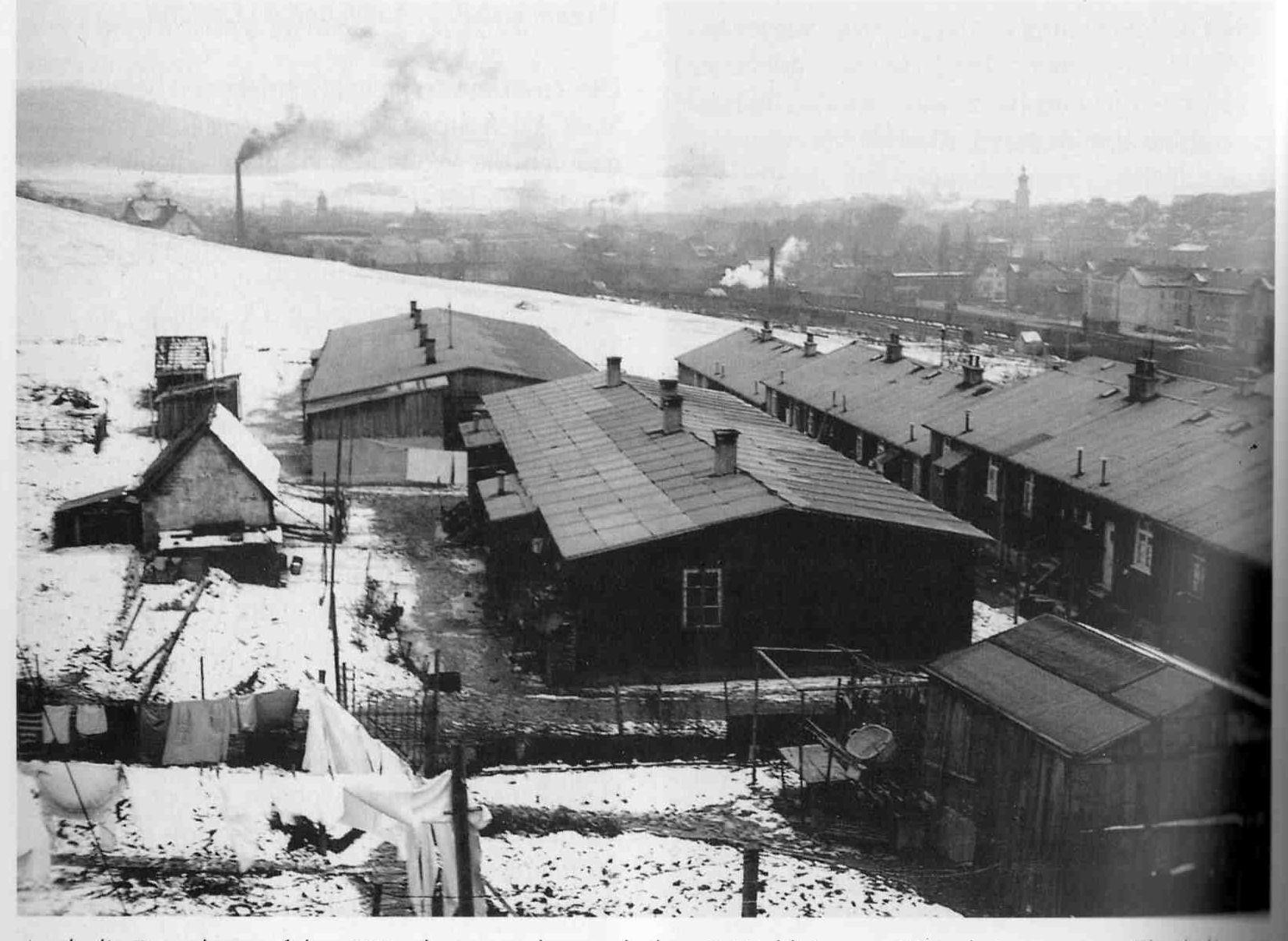

Sehen Sie hierzu unsere große Sonderausstellung in unserem Museum „Vertreibung aus Ungarn, das Leben in Lager und Baracken 1946/47“, die mit zahlreichen Berichten von Zeitzeugen und historischen Fotos das große Schicksal unserer Familien beschreibt.

Berichte der Ankunft von Zeitzeugen

Zwei Wochen lang hat man uns in Wasseralfingen in einem Lager gehalten, dann wurden wir in Regionen verteilt.

Ein Onkel von mir ist in Wasseralfingen aus dem Zug gestiegen, weil er dort eine Stelle für sich gefunden hat. Er hatte so eine Arbeitsmöglichkeit. Wir haben uns aber für eine Siedlung ausgewählt, wo Weinbau betrieben wurde.

Meine beiden Brüder wurden schnell ausgewählt, wer hätte auch eine Frau mit zwei Töchter brauchen können?

Ich war ein magerer Junge. Die Bauern wollten mich nicht haben. Wir blieben in der Stadt, denn jemand musste auch uns aufnehmen. Wir wussten, dass es denen, die bei den Bauern untergebracht wurden, besser erging. Weil sie dort mehr zum Essen hatten.

Man hat uns gesagt, wo wir hingehen müssen. Aber die Frau schrie zum Fenster hinaus: Verschwindet, ungarische Zigeuner!

Das Mädchen, das mir die schlimmsten Sachen nachgesagt hatte, wurde später meine beste Freundin.

Schließlich wurden wir bei einem Schuster, einem Nazi untergebracht, und zwar zur Strafe- wir waren nämlich die Strafe für ihn.

Unsere Mutter wurde mit uns drei kleinen Töchtern mitten im Odenwald in einem Dorf abgesetzt. Niemand wollte uns. Da stand meine Mutter und weinte bitterlich. Ein Bauer hatte dann Erbarmen und nahm uns mit. Als er Tage später erfuhr, dass unser Vater in Heidelberg im Krankenhaus verstorben war, mussten wir gehen.

Der Apotheker war nicht gewillt, uns aufzunehmen, aber er hat sich vergeblich gewehrt, denn er wurde zur Beherbergung einer Familie verpflichtet.

Als wir in Nordheim ankamen, gab der Bäcker Karle uns Brote.

Wir bekamen eine neue Bleibe. Eine Familie hatte sich gemeldet, uns aufzunehmen. Wir bekamen ein Zimmer. Die Familie war sehr gut zu uns. Wir teilten Freud‘ und Leid. Ich denke stets mit Dankbarkeit an sie.

Budaörs heute

Die alte Heimat unserer Vorfahren veränderte sich maßgeblich nach deren Vertreibung. Wenige konnten in Ungarn bleiben und wurden durch die kommunistische Regierung sehr unterdrückt. Das alte Brauchtum die Gepflogenheiten, der Wuderscher Dialekt wurde nur noch hinter verschlossenen Türen gepflegt und verschwand Stück für Stück.

Unserer vertriebenen Vorfahren war es erst um 1960 (nach dem Aufstand in Ungarn) möglich nach Budaörs zu fahren. Vom über zwei Jahrhunderte angelegte Wein- und Pfirsichanbau war nichts mehr zu sehen, der alte Friedhof war verwildert, die Steinbergkapelle zertrümmert, die Presshäuser im Mariental hinter dem Steinberg weitgehend abgetragen. Für viele ein regelrechter Schock, ihre alte Heimat so zu sehen.

Budaörs entwickelte sich jedoch zu einer stattlichen Größe von 29.000 Einwohner auf einer Fläche von ca. 23 km². Im Komitat Pest und direkt an der Grenze zu Budapest. Heute Eine der reichsten Städte Ungarns!

Noch vor der Wende 1989 entwickelten sich eine Städtepartnerschaft und ein Freundeskreis Bretzfeld- Budaörs. Durch die Aktivität des Budaörser Heimatvereins und vielen Wuderscher wurden zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Budaörs durch deren Spenden , aber auch durch Gelder der deutschen Minderheitenselbstverwaltung in Ungarn, restauriert und wieder errichtet. Unter anderem wurde die Steinbergkapelle wieder aufgebaut und ein aus Deutschland gespendetes Kreuz aus Metall neben der Kapelle wieder errichtet. Auch der Kreuzgang auf dem Kalvarienberg und dessen Kapelle wurden wieder hergestellt, ebenso erfolgte die Restaurierung des alten Friedhofes und der dortigen Csulits-Kapelle und vieles mehr.

Kontakte und Freundschaften galt es zu erneuern. Budaörs errichtete, auch hier vorwiegend durch die deutsche Minderheitenselbstverwaltung, im alten Weber-Haus in der Budapester út, ein Budaörser Heimatmuseum, das sogenannte „Jakob-Bleyer Heimatmuseum“ . Die Museen in Budaörs und in Bretzfeld sind Kooperationspartner. Die Direktorin des Jakob-Bleyer Heimatmuseum , Fr. Dr. Kathi Gajdos-Frank, bringt mit dem von ihr geprägten Leitsatz „Eure Geschichte ist unsere Geschichte“ viele zusammen. Dabei werden Vertriebene, zuhause in der alten Heimat Verbliebene oder Nachkommen, die ihre Wurzeln suchen miteinander verbunden: „Wir sind alle eine große Familie! Eine Budaörser Familie!“